天津画出个刘荫祥

文|吴裕成(《今晚报》原副刊部主任)

注:2025年8月15日是刘荫祥先生逝世5周年,谨以此文缅怀这位国画大家。

《今晚副刊》每星期一次的《真趣童心》专栏,历时一年,让广大读者熟悉了画家刘荫祥。他的大写意花鸟画,给大众审美带来清新之风,也捎来国画界的惊喜。"天津画出个刘荫祥",一位河南画家不久前在武汉一次研讨会上这样赞叹。

形式雷同,新意难觅,使许多不乏技法的画作,在求新求异的挑剔的艺术审视中,被"合并同类项"了。刘荫祥的作品或许可以在国画史上留一笔。因为,它们别具一格。刘荫祥从齐白石、崔子范的大写意中汲取营养,借鉴而不因袭,笔墨语言、选题立意都是自己的。

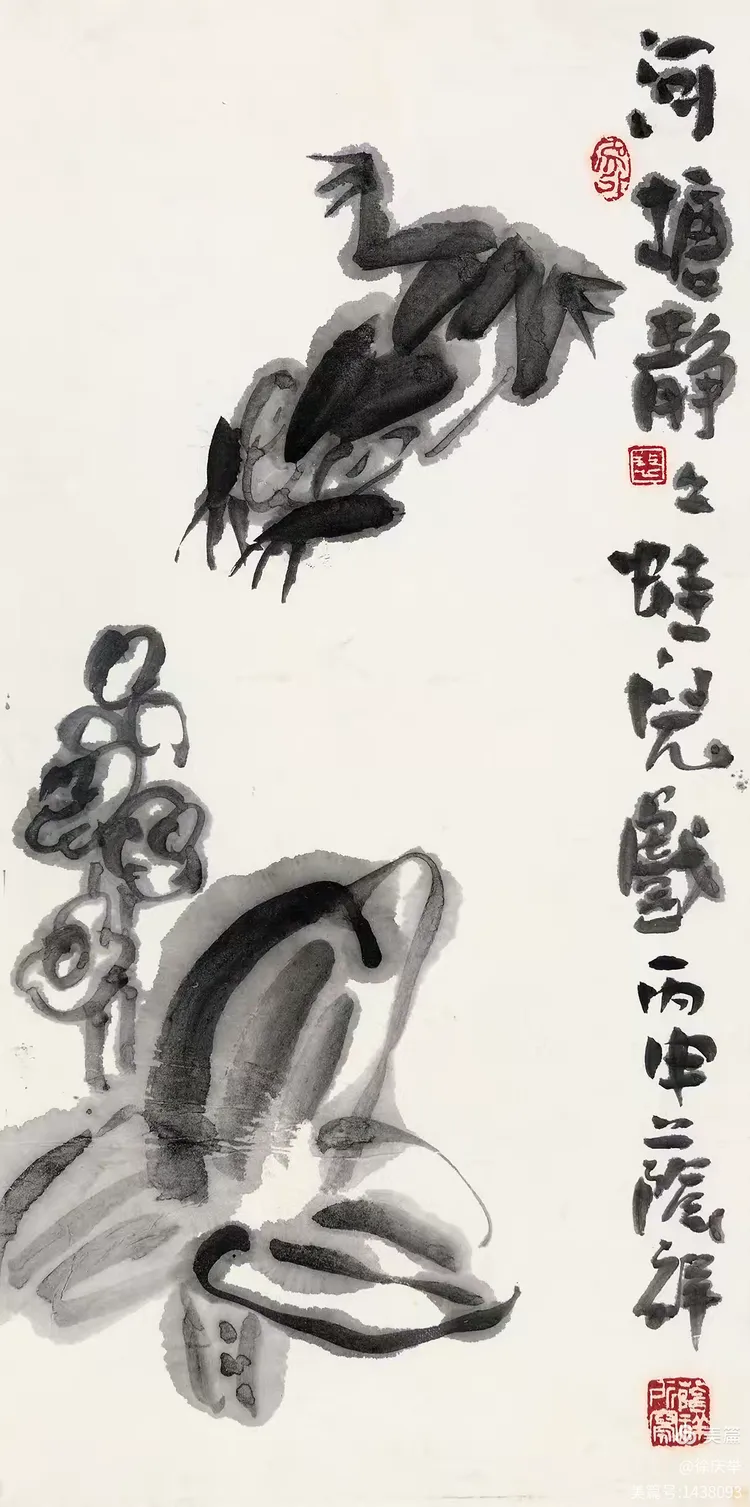

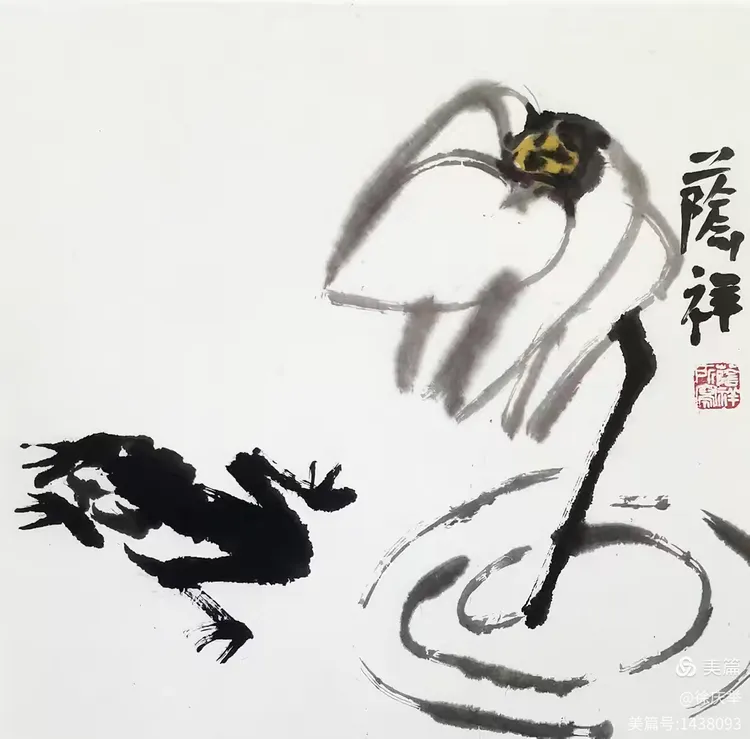

《荷塘静静蛙儿戏》 刘荫祥作(2016年)

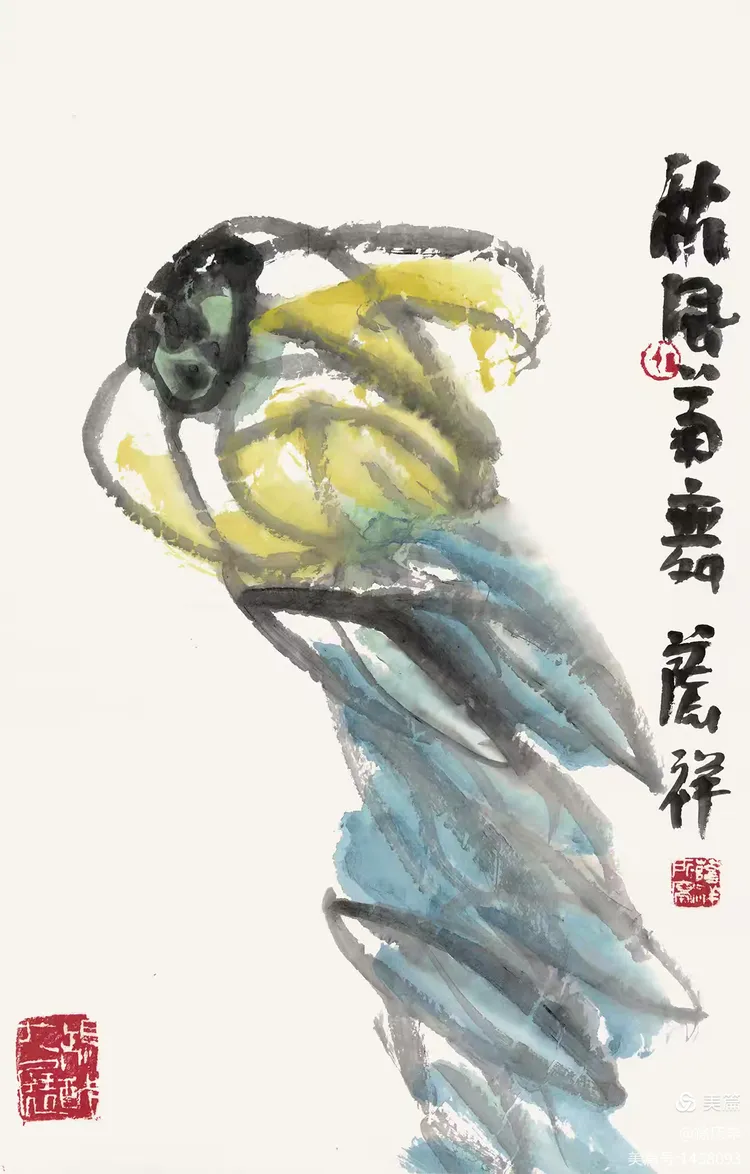

《鸿运当头,好事连连》 刘荫祥作(2013年)

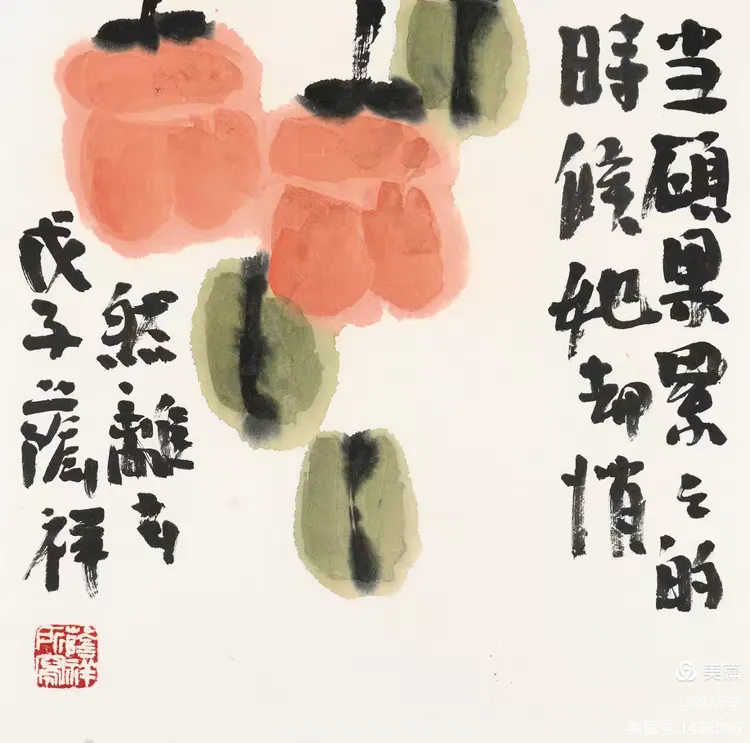

《当硕果累累的时候,她却悄然离去》 刘荫祥作(2008年)

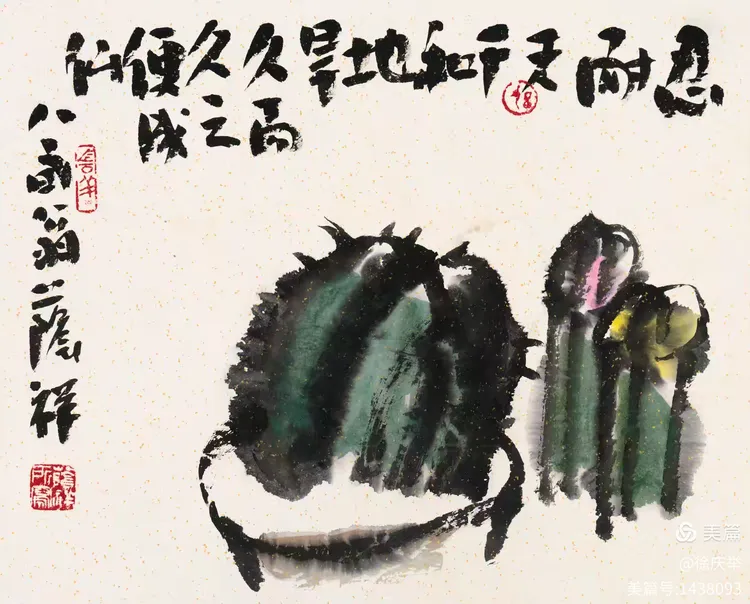

《忍耐天干和地旱,久而久之便成仙》 刘荫祥作(2019年)

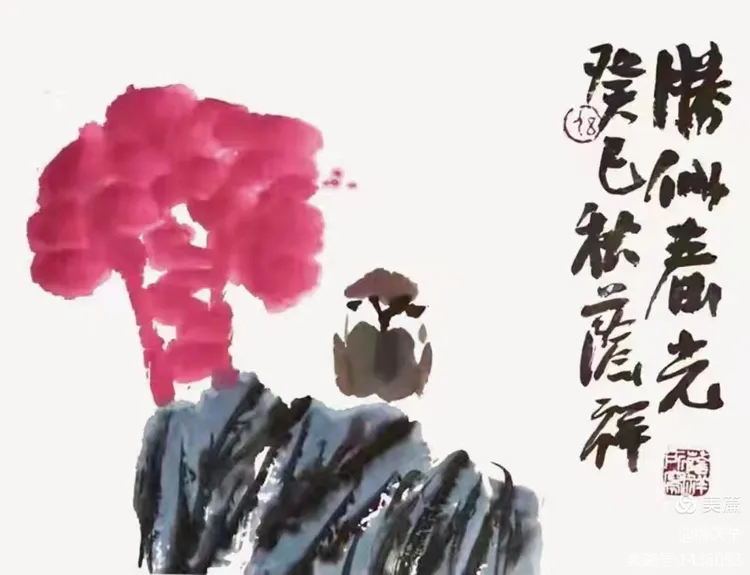

《胜似春光》 刘荫祥作(2013年)

荫祥先生粗笔大墨,将儿童画般的稚拙美,经营为一种简约而厚实的风格。那圆茸茸的雏鸡、胖乎乎的金鱼,如简笔画却又羽翼丰满的鸽子,那夸张的鸡冠花,下垂着花瓣而凸显向上朝气的菊花,等等,是他锤炼多年,积淀凝结的写意符号。对于画面的空间利用、平面分割,他也有独到的追求。

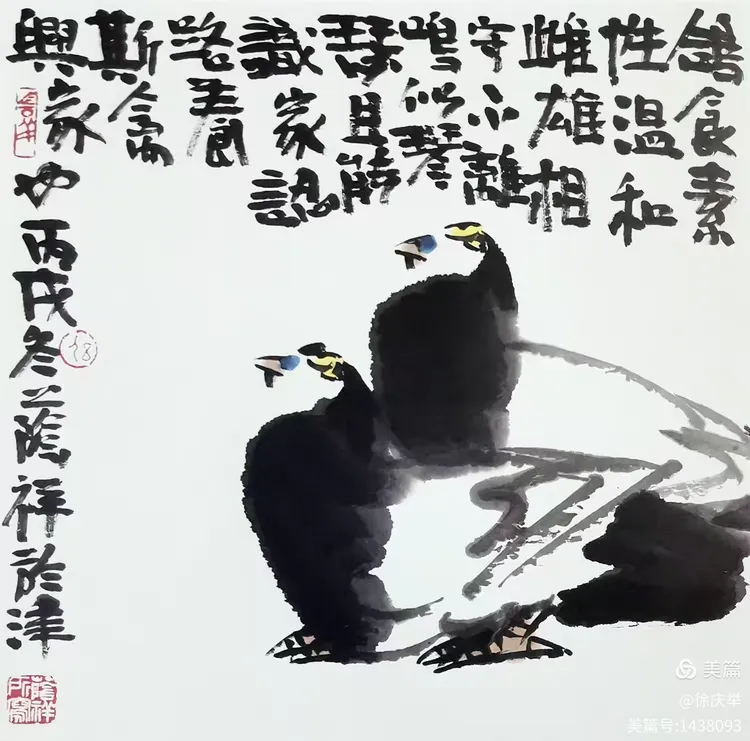

《双鸽图》 刘荫祥作(2006年)

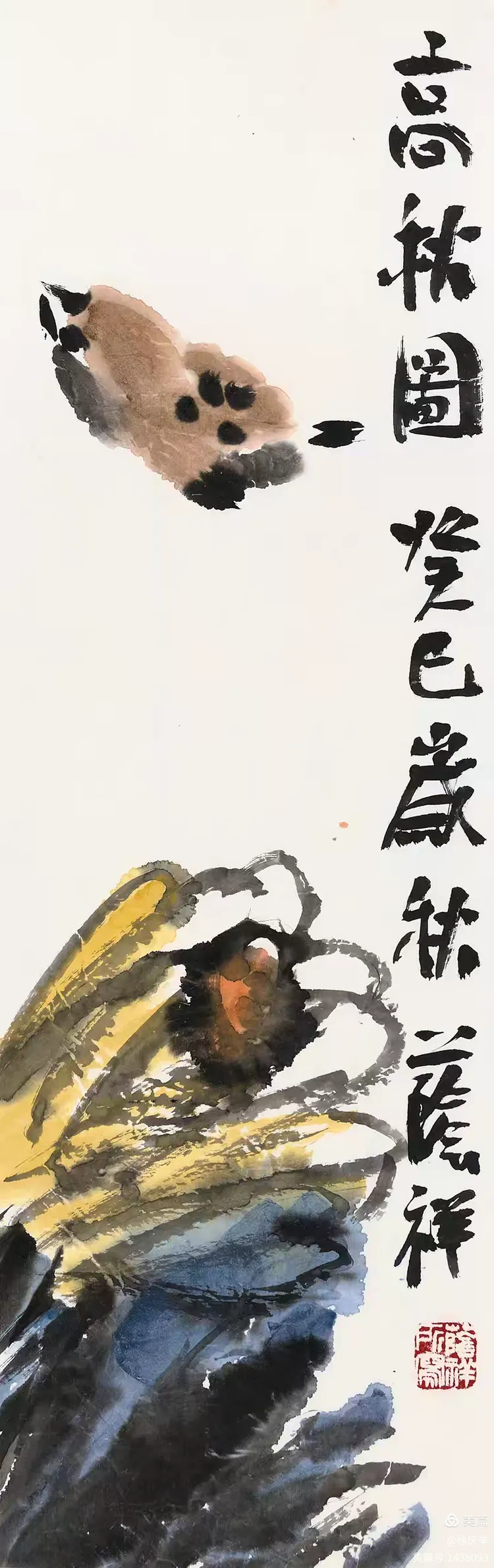

《高秋图》 刘荫祥作(2013年)

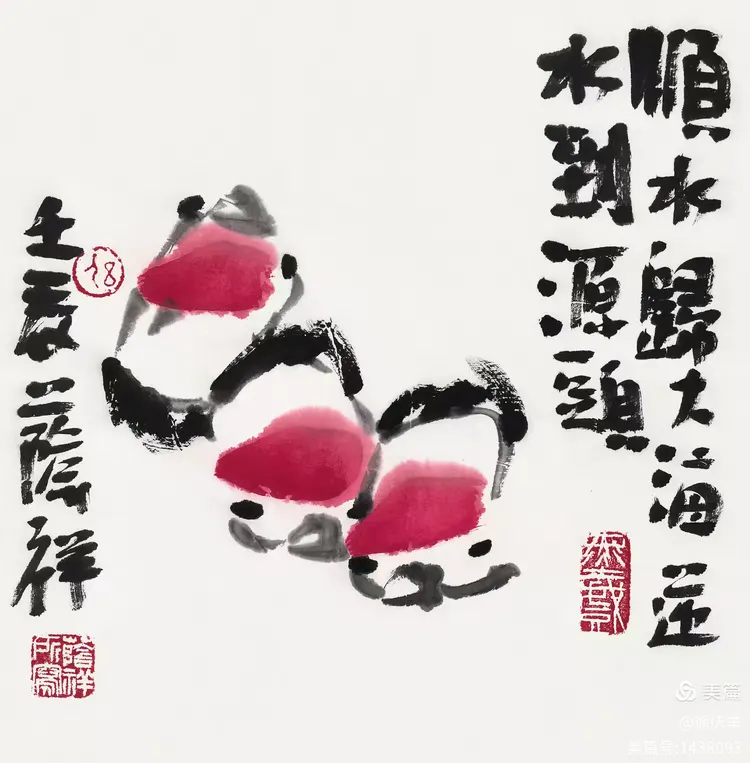

《顺水归大海,逆水到源头》 刘荫祥作(2012年)

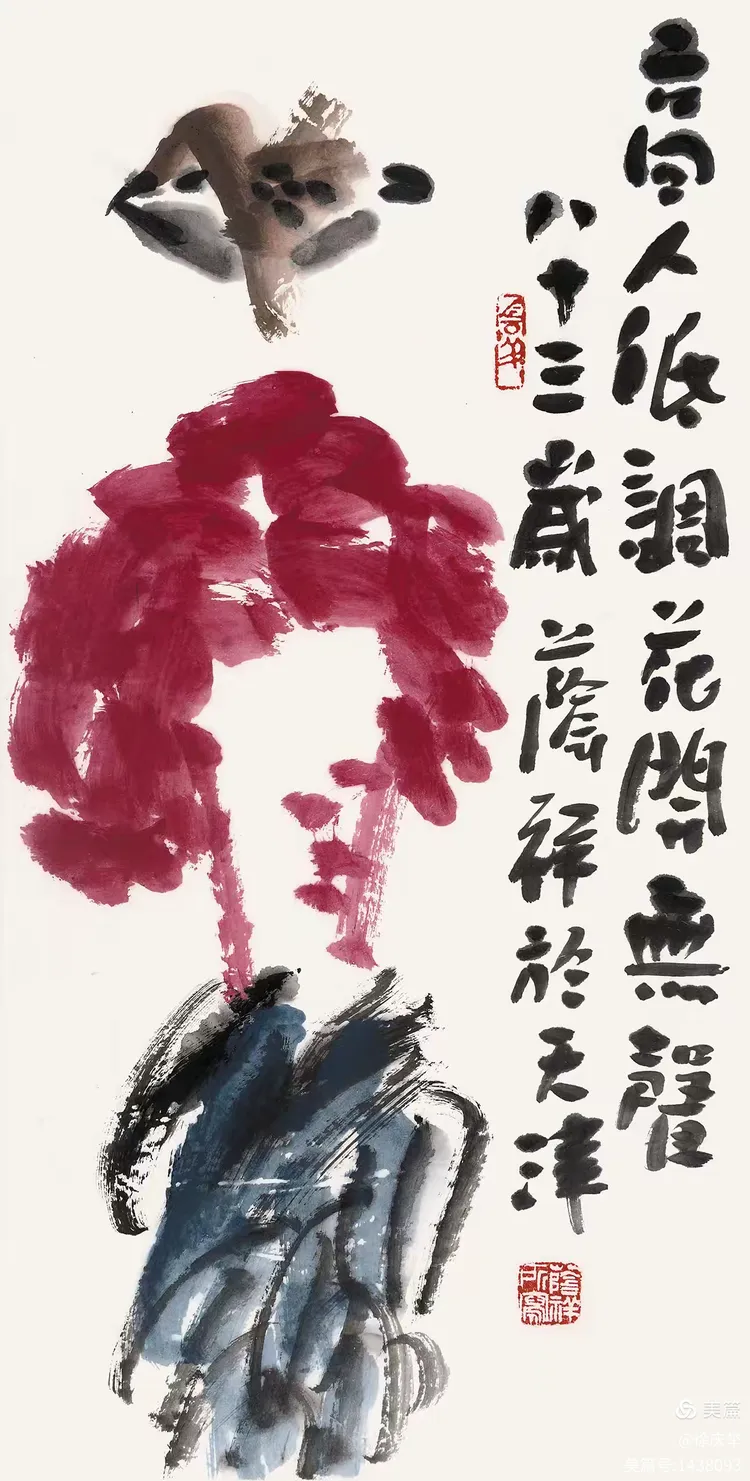

《高人低调,花开无声》 刘荫祥作(2020年)

刘荫祥生长于一个塾师家庭,自幼喜欢写写画画,年轻时曾在单位做共青团工作。"文革"骤至,家庭受到冲击,他也靠边站了。他仍坚持写写画画,尽管连张宣纸也找不到。到1985年,他已临帖八年。先是颜真卿《东方朔画赞》,又临《石门颂》,再写新出土的《武威医简》。这以后,面对"东坡二赋"时,他已是先摹写、后发挥,弱化起笔收笔,注重用意而不是用笔,开始以拙朴的刘氏之笔,写刘氏拙朴之字了。他以这样的书法题跋画卷,也以这样的笔力造型状物,字稚拙,画更稚拙,书画一体,别具风貌。于是,将近20年的用功,刘荫祥完成了自己的"语言"建设。与时代对话,与画坛交流,他的绘画语言先就超越了"异口同声"。

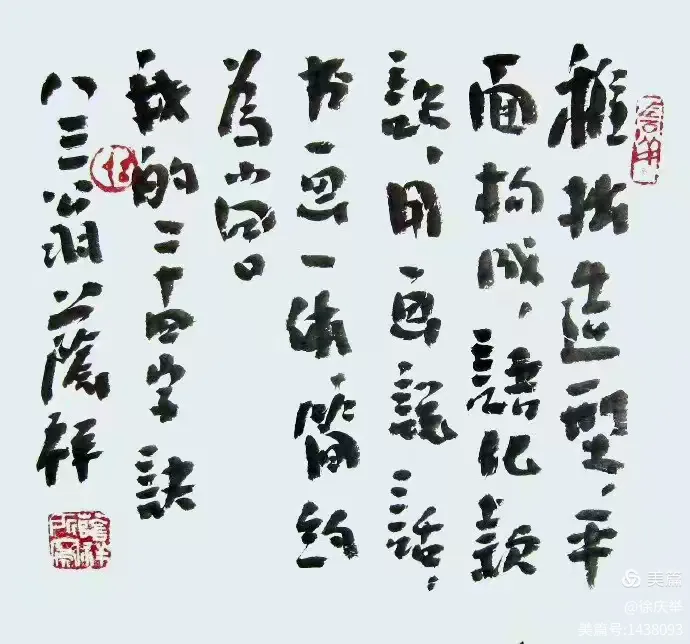

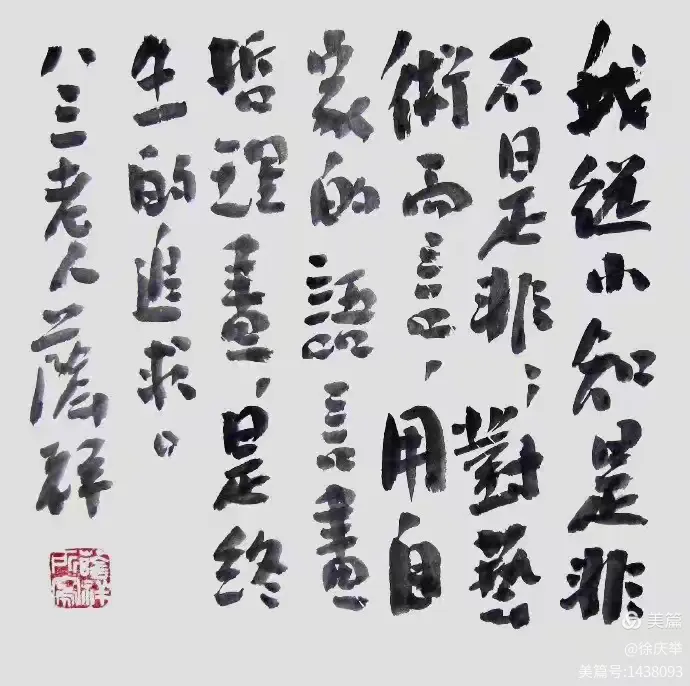

刘荫祥先生书法作品

刘荫祥先生书法作品

形式出新,内容也求新,刘荫祥选择了艰难而有艺术风险的创新之路。他的作品关注生活、阐述人生,所画虽多为花鸟,但却是在画人。其画即其人。他的童心清亮,他的善良向上,他的价值观、是非观,褒扬与贬抑,都在作品中有所表现。那表现,又让人们看到了画家不同凡响的艺术敏感。

《小蛙生来喜风雨》 刘荫祥作(2012年)

《秋风菊舞》 刘荫祥作(2020年)

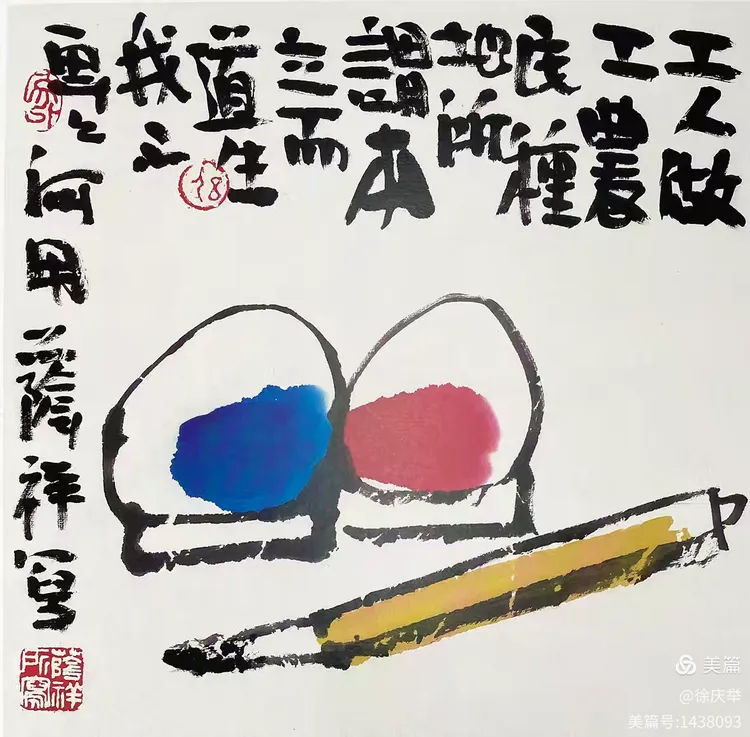

画面上,两只色碟,一枝笔,原色红蓝黄,构图三色块,题以"工人做工,农民种地,所谓本立而道生。我不画画,何用?"这是画家的自我追问。图形之简,三原色构思之妙,概括力既强,作品的张力也就大。

《务本图》 刘荫祥作(2002年)

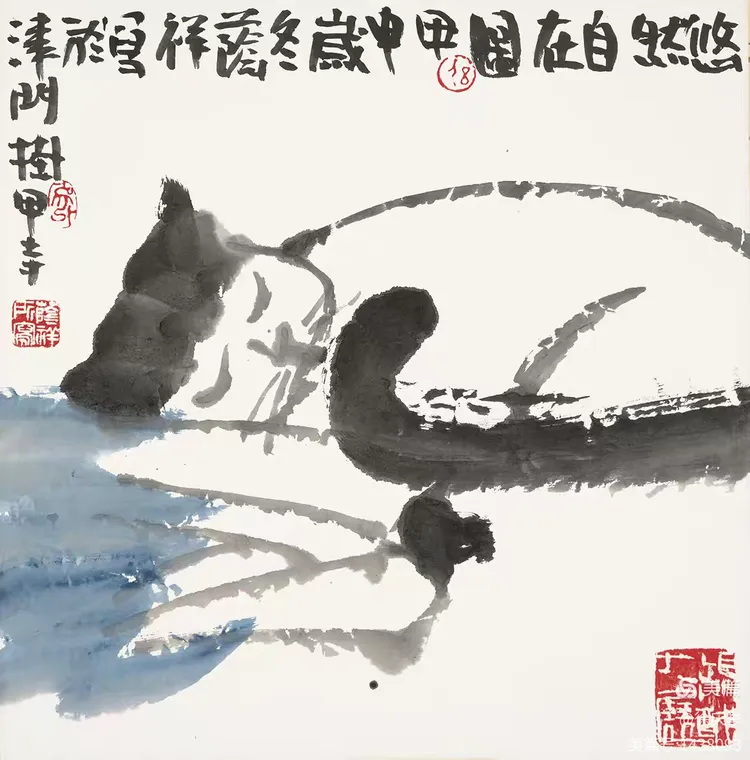

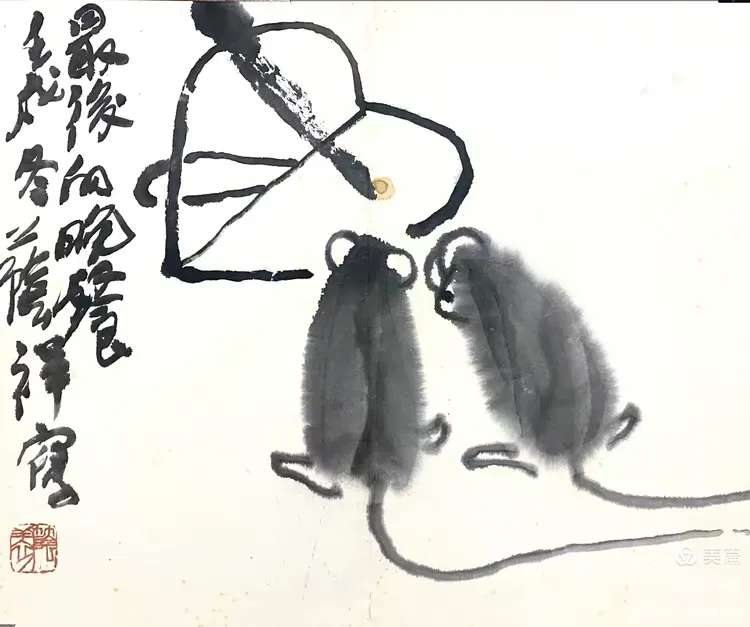

一幅《悠然自在》,酣睡白猫,头枕白菜。那颜色一青(清)二白,所以才睡得踏实。画外有音,当然不只此幅。《最后的晚餐》,鼠夹香饵,两只鼠窃窃私语,它们能否抗拒致命的诱惑?

《悠然自在图》 刘荫祥作(2004年)

《最后的晚餐》 刘荫祥作(1982年)

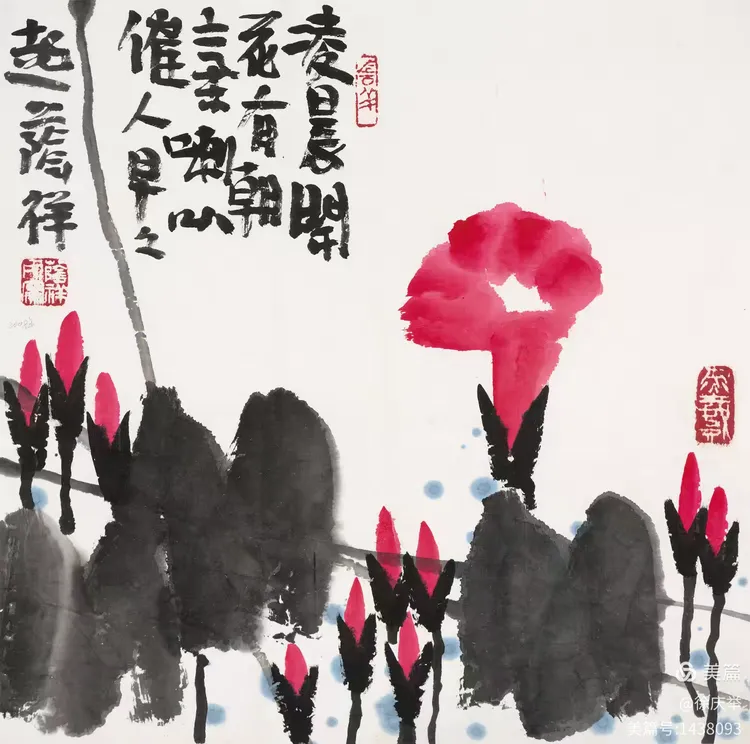

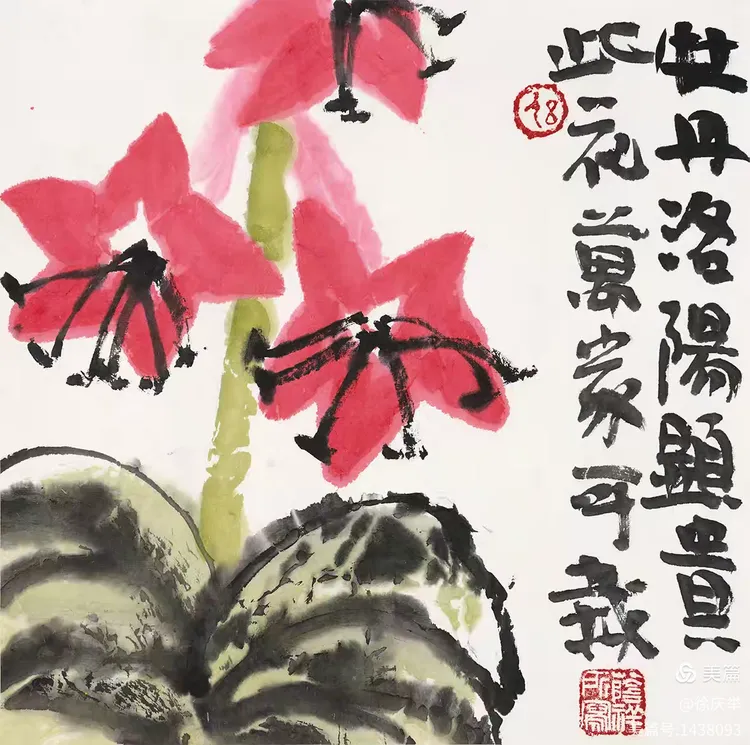

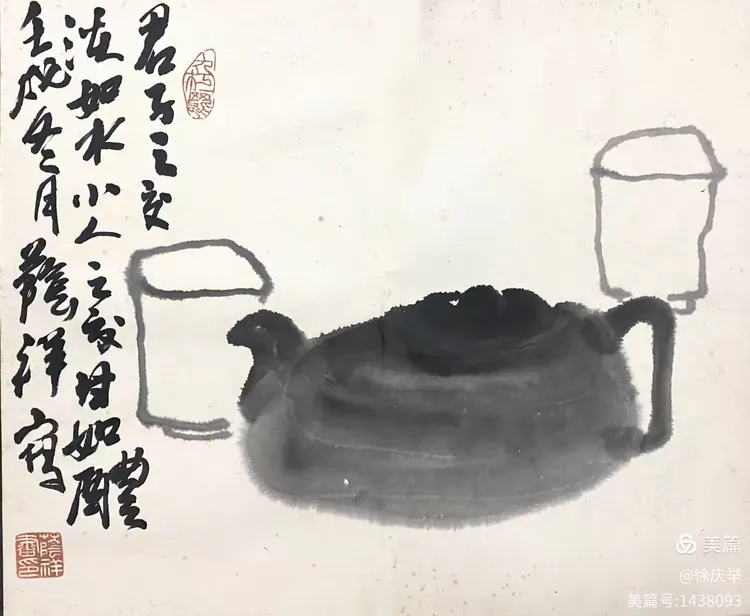

一些很生活化的选题,被捕捉入图,讴歌美好的情愫。画牵牛花,题曰《朝图》,因为"喇叭催人早早起"。仙人球开了花,题字"有刺亦散香"。何谓刺,何谓香?画家留出想像的空间。大绿大红,画了幅柱顶红,荫祥先生讲这种花一抔炉灰植根即能开放,题句"牡丹洛阳显贵,此花万家可栽",升华的应是平民意识。一只陶壶两只杯,题"君子之交淡如水,小人之交甘如醴",以圣贤古语立意,却可读出今人情怀。

《凌晨开花有朝气,喇叭催人早早起》 刘荫祥作

《有刺亦散香》 刘荫祥作(2005年)

《牡丹洛阳显贵,此花万家可栽》 刘荫祥作

《君子之交淡如水,小人之交甘如醴》 刘荫祥作(1982年)

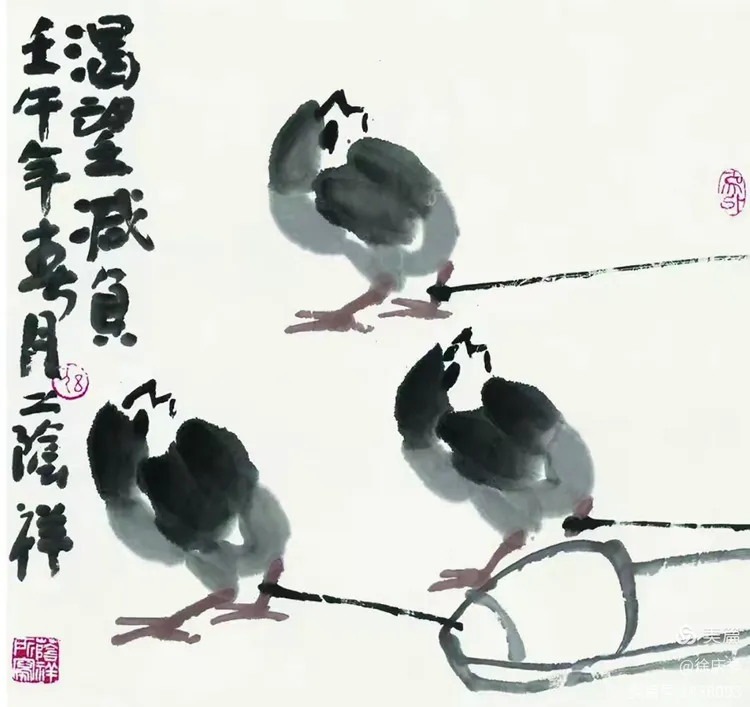

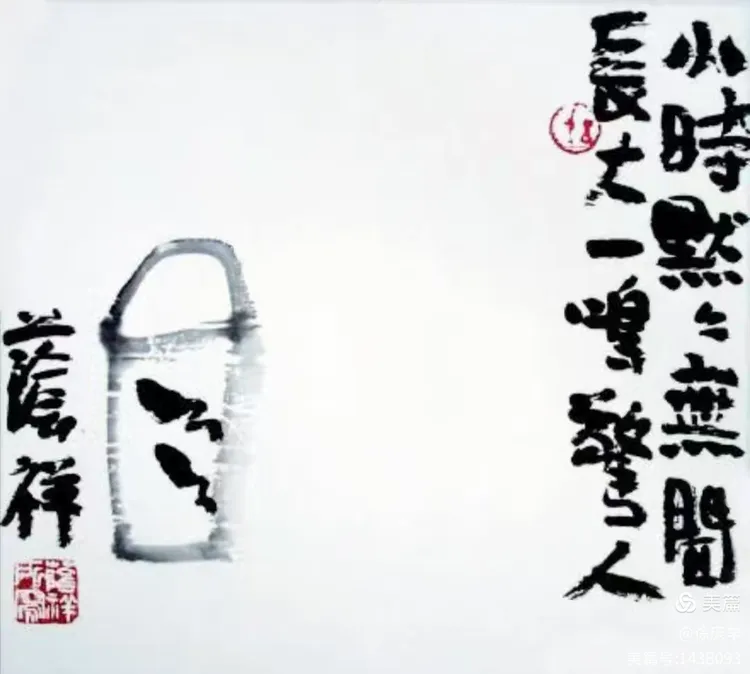

童心是一种美好,童心不泯是一种美好。创办并多年编辑《少儿美术》,帮助荫祥先生保持着童心的视角。他画《朋友》,小鸡衔虫,慰劳金鱼,玻璃鱼缸隔不开童稚真情。另有一幅《妈妈辛苦了》,小鸡衔虫向母鸡,反哺情深。生活中孩子也辛苦,课业重,就像背着的大书包。有感于此,画《渴望减负》,三只雏鸡艰难前行,它们拖着拴腿的绳,绳子另一端是缀物。也画祝福,如那一对蝌蚪:"小时默默无闻,长大一鸣惊人"。

《朋友》 刘荫祥作(2005年)

《妈妈辛苦了》 刘荫祥作(2002年)

《渴望减负》 刘荫祥作(2002年)

《长大一鸣惊人》 刘荫祥作

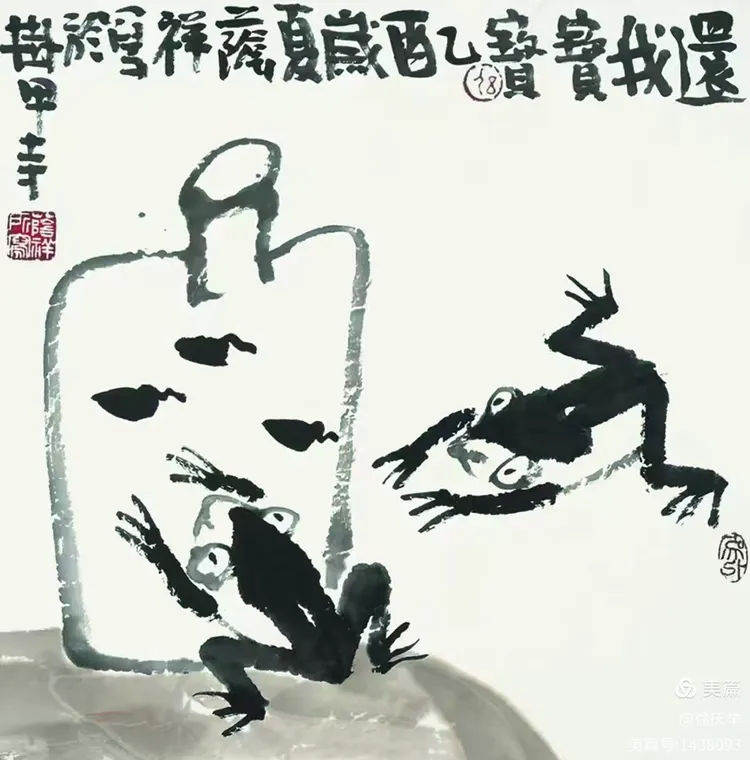

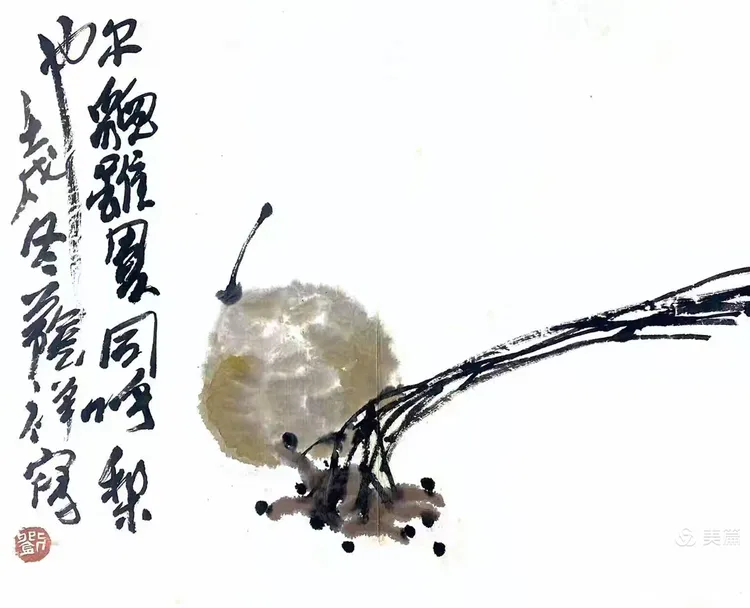

同是玻璃瓶中的蝌蚪,另一画面出现了两只扑向瓶子的青蛙《还我宝宝》,这已是关于环保的童话。《双梨图》,一只梨与一把金钩梨野生水果,几十年前的孩子们的零食,题以"尔貌虽异,同呼梨也语,意趣天成,"是画家绝妙的审美发现。

《还我宝宝》 刘荫祥作(2005年)

《双梨图》 刘荫祥作(1982年)

刘荫祥有言,艺术只要一个,两个就多了。他不愿意老是重复自己。为继续创新之路,有时不免要停下笔来,读书养气,气是状态,先生说。读他的画,会感到一种向上力量。年近七旬的荫祥先生讲,这与他的心态一致,他就是这样的人。

(本文作于2006年,原载于《今晚报》副刊。)